今回の記事は、いつもの技術系記事とは違い、コラム的な記事です。

少し前に『シン読解力』という本を読みました。

『シン読解力』とは、

東ロボくんの開発責任者で、読解力を調査・研究し、受検者数50万人のRSTを開発・普及させてきた『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』の著者による待望の続編!<中略>RST受検者50万人のデータを元に、シン読解力とはなにか、教科書が読めないのはなぜかを明らかにし、RSTの成績向上に成功した事例を紹介しながら、シン読解力習得の処方箋を示す。(引用: 東洋経済STORE)

ITエンジニアとして働いていると、日常的に設計書や運用マニュアル、AWSの公式ドキュメントなど、文字情報に触れる機会がとても多くあります。

本を読み進めていくうちに、

「自分は本当に、ドキュメントを正しく読めているのだろうか?」

という不安がじわじわと大きくなってきました。

なんとなく雰囲気で読んで理解したつもりになっているだけで、実は重要な前提や条件を読み落としているのではないか?

そんなモヤモヤを抱えていたとき、『シン読解力』の中で紹介されていたのが、

受験できるか調べてみると、社会人向けの個人受験も実施されていたため、

モヤモヤ解消のためにリーディングスキルテストを受験してみることにしました。

、というのが今回のお話しです。

リーディングスキルテストを受けてみた

■リーディングスキルテストとの出会い

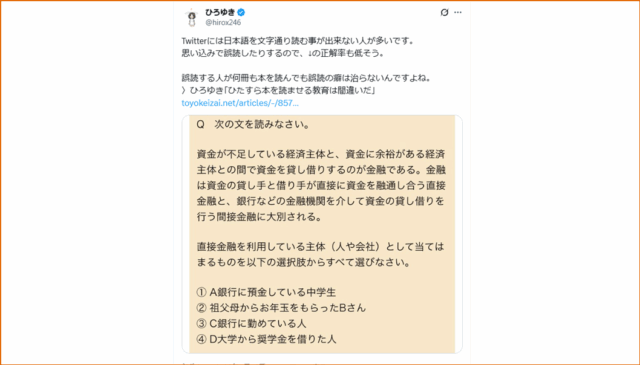

そもそも「シン読解力」を知ったきっかけは、ひろゆき(@hirox246)さんのポストでした。

(引用: x)

このポストを読んだ時、衝撃を受けたのを今でも覚えています。

そこから興味本位で「シン読解力」を手に取り、読んでいくうちに、自分の中で少しずつ不安が膨らんでいきました。

- 自分はちゃんと文章を読み解けているのか?

- 設計書や運用マニュアルを、本当に意図通りに理解できているのか?

- AWSのドキュメントを読んで「分かったつもり」になっているだけではないか?

インフラエンジニアとして、設計や運用に関わる文書の読み違いは、そのままシステムトラブルや認識齟齬に直結します。

そう考えると、「読解力」は技術力と同じくらい重要なスキルなのではないか、と感じるようになりました。

そして、「シン読解力」では読解力を測るためのためのテスト「リーディングスキルテスト」が紹介されていたのです。

(引用: 教育のための科学研究所)

調べてみると、リーディングスキルテストは代々木ゼミナールで年2回、社会人向けにも個人受験が可能であることがわかり、一度数値として結果が出るなら受験してみようと予約しました。

リーディングスキルテスト個人受検はこちら

■当日の様子

当日は、「代々木ゼミナール 本部校 代ゼミタワー」で受験しました。

2025年11月現在、社会人が個人で受験できる場所は「代々木ゼミナール 本部校 代ゼミタワー」のみです。

10時開始の回に参加したのですが、ざっと見た感じ、受験者は100人近くいたように思います。

私の席から周りを見渡すと、

- 性別は男性が多め

- 年齢層は体感ですが40代以上の方が多い

という印象でした。

試験はタブレットに問題文が表示され、画面上で選択肢をタップして回答していく形式です。

各問題には時間制限があり、じっくり悩んでいるとタイムアップになってしまいます。

問題の具体的な内容はここでは割愛しますが、受けてみて感じたのは次の2点です。

- 試験時間が50分間であっという間に終わる

- 「これは絶対に正解だ」と確信を持って答えられた問題が少なく焦った

終わった後はスポーツをしたような、やり切った感があるくらい脳みそ使いました。

↓問題を解いてみたい方は、例題見本をどうぞ

https://rst-web.s4e.jp/about-rst/example/example

リーディングスキルテスト結果

■結果

11月1日(土)に受験し、11月14日(金)に結果が返ってきました。

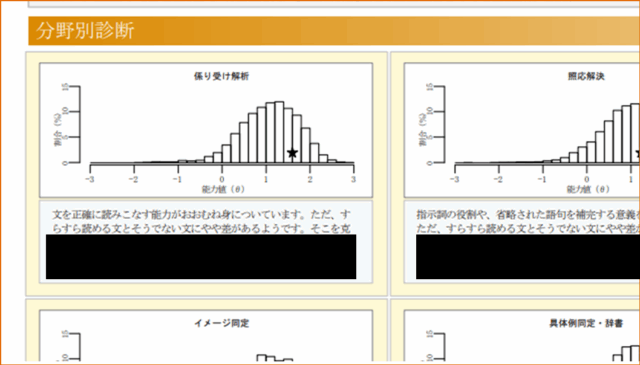

私の結果は以下の通りです。

↓抜き出すと、

| 分野 | 評価 | 偏差値 |

|---|---|---|

| 係り受け解析 | B | 63.5 |

| 照応解決 | B | 60.7 |

| 同義文判定 | A | 66.5 |

| 推論 | B | 64.1 |

| イメージ同定 | B | 59.0 |

| 具体例同定(辞書) | C | 53.0 |

| 具体例同定(理数) | B | 60.1 |

総合判定としては「B」評価でしょうか。

自分としては結果が平均より高いため、一安心というのが正直なところです。

■リーディングスキルテストを受けてみて感じたこと

テスト結果を見てうれしかったのは、ITエンジニアとして設計書・マニュアルの作成や読解に直結する分野の偏差値が60以上だったことです。

具体的には、以下の3分野です。

- 推論: 論理的に推論する力

- 照応解決: 代名詞などが指す内容を認識する力

- 係り受け解析: 文の基本構造を把握する力

これらは、まさに日々の業務で求められる読解力そのものです。

- 「この仕様書の“この処理”って、どの関数のことを指してるんだろう?」 ⇒ 照応解決

- 「この条件が成り立つってことは、裏側ではこういう前提があるはずだ」 ⇒ 推論

- 「この長い一文、どこが主語でどこが述語なんだ?」 ⇒ 係り受け解析

こういった読み取りを無意識にこなしているつもりでしたが、テストの結果として数値で「ある程度できている」と確認できたことは、大きな安心材料になりました。

まだまだ上には「A」評価があるわけで、テスト結果のレポートにも、

- どの分野が相対的に弱いのか

- 克服するにはどんなトレーニングが有効か

といったアドバイスが書かれていました。

読解力は一夜漬けでどうにかなるものではなく、日々の読書やドキュメント読み、アウトプットを通じてコツコツ鍛えていく筋力のようなものだと思っています。

そう実感できたこと自体が、このテストを受けて一番の収穫だったかもしれません。

まとめ

ITエンジニアにとって、読解力は「地味だけど欠かせない基礎体力」だと感じています。

- 設計工程に参画しているエンジニア

- 普段から調査でマニュアルやドキュメントを読み漁っている方

- 運用担当として手順書をもとに作業することが多い方

こういった方々には、リーディングスキルテストは一度受けてみる価値があるテストだと思います。

- 事前の勉強はほぼ不要(むしろ素の読解力を測るテスト)

- 自分の読解力の強み・弱みが分野ごとにフィードバックされる

- 年2回実施なので、定期的な「読解力の健康診断」としても使える

「自分はちゃんとドキュメントを読めているのか?」と少しでも不安を感じたことのある方は、

ぜひ一度、リーディングスキルテストで読解力を“見える化”してみてはいかがでしょうか。

参考リンク:教育のための科学研究所

↓ほかの協栄情報メンバーの試験についての記事を公開しています。ぜひ参考にしてみてください。

■基本情報技術者試験に合格したので、勉強時間や教材をご紹介(齊藤弘樹)

■2024年春・応用情報技術者試験を受けてみた【感想】(齊藤弘樹)